はじめに

インドの教育省では National Education on Policy(NPE)の中で「全ての子どもたちはカースト、宗教・信条、地域、性別によって差別されない」と定めています。これは1968年に、National System of Education(NSE)の中で提唱され、1986年には本格的に学校教育現場で施行されることになりました。この定めにより、インド全土の子どもたちの教育は均衡が図られ、公教育を受ける子どもの数が増加しました。また、識字率や進学率も近年上昇しています。

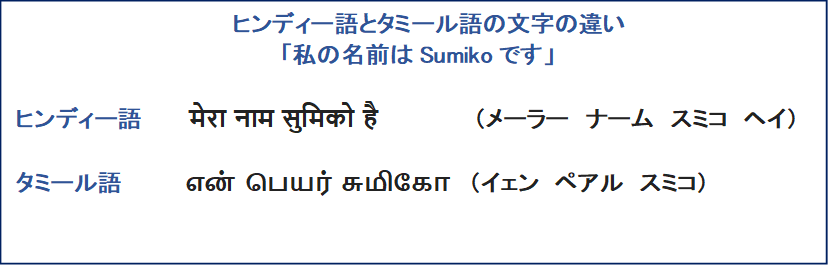

コロナ禍の2021年に、インドでは大きな教育改革が行われ、各州によって異なっていた義務教育期間の統一や言語教育に関する中央政府のヒンドゥー教至上主義の色濃い教育政策がとられることとなりました。インド人の誇りと愛国心を育て、団結するために必要な言語の獲得をねらいとしています。現在のインドでは、英語とヒンディー語の他に州ごとに使用される言語が教育における公用語とされ、公立の小中学校での英語による授業が定着しつつあります。

しかし、都心から離れた農村部や山間部の子どもたちにまでは中央政府の目指す教育は未だ届かず、発展途上であることが推察できます。また、島に暮らす部族の子どもたちは、その土地の伝統や文化を保護するという目的で言語や教育における政府からの縛りは負荷されないこととなっています。他にも、山間部には独自の文化をもつ部族が住んでおり、文明社会とは断絶して暮らしている人々もいます。すべての子どもたちが一律に同じ水準で教育を受けているとは言い難いインドですが、1968年の教育改革時に比べると、学びの門戸が大きく開かれた社会へと移り変わっています。

1. インドの学校教育における「体育」の教科化

インドの教育省が、「体育」を教科化することを定めたのは、1968年のことです。主要4教科の「数学」「理科」「社会」「英語」は第二次世界大戦後に改定されたナショナルカリキュラムによって、義務教育での教育内容の統一を図っていましたが、芸術教育の「音楽」「美術」「演劇」や「体育」は一部の私立学校でのみ行われおり、公立の学校においては芸術科目や体育の授業は、時間数の確保が難しく、指導する教員の不足によりなかなか実現できませんでした。また、インド特有の「宗教」科目の時間が優先されるため、それ以外の科目についてはたとえ、公立校であっても二の次であることも少なくありませんでした。

1968年以降、教育改革を繰り返し、現在では義務教育の公立小中高等学校でこれらの科目は教科化されて、大学の教育学部における教員養成課程も整っています。

世界の学校教育の体育の授業と比較して特徴的なことは、インドの教科「体育」では「水泳学習」が扱われていないことです。都市部の一部の富裕層が通うインターナショナルスクールや大学などにはプールの施設が整い、授業や課外活動の中で「水泳学習」が行われていますが、インドの都市部であってもほとんどの学校現場には、プールの設備がなく「水泳学習」は行われておりません。

その理由は、施設や設備を整えるための資金不足や水不足の農村への配慮です。実際には、衛生面や宗教上の理由が大きく影響しています。マラリアやデング熱など「蚊」を媒介して発症する伝染病や頭虱(シラミ)などへの懸念は、日常の学校生活の中でも特に留意すべき点です。さらにプールのような大量の貯水を衛生的に管理することは、気温が高く、大気汚染や野良犬や野鳥の多いインドではとても難しいと考えられます。

「水泳学習」によって感染症が拡大することや、施設管理にお金がかかることなどを考えると、インドでのナショナルカリキュラムとして「水泳学習」が実現することは、おそらく今後もありえないと筆者は考えています。また、古くから女性が人前で足をさらす習慣がないインドでは、特に女子が、水着を着用して水泳をするというのは、たとえそれがインターナショナルスクールであっても配慮が必要だと考える教員や保護者がいます。

このような背景から、インドにおける水泳学習はすべての子どもたちに与えられている学習環境ではないため、今回は、2016年にインド全土で始まった学校における「ヨガ教育」について紹介します。

2. ナショナルカリキュラムによる「体育」の基本指針

インドの教育省で定める体育の教育課程では、次の5つが基本的な学習活動となっています。

Fitness Activity A・・・ 柔軟体操や基礎体力をつけるための活動

Adventure Activity B・・・ 野外活動やキャンプなどの集団活動

Games・・・バレー、サッカー、ラグビー、クリケット、ポロ、タグフットボールなど

Dance Activity・・・民族舞踊、ボリウッド、西洋舞踊、HIP HOP、社交ダンス

Recreation・・・運動会、ゲーム大会など

まず、柔軟体操や基礎体力をつけるためのフィットネスは、日本のラジオ体操や準備体操と同じで、運動を始める前に首や肩、手足の筋肉をほぐしたり、アキレス腱を伸ばしたりしています。これを単体で授業の中で扱うのではなく、他のアクティビティと組み合わせて行います。次に、野外活動やキャンプについて、日本では特別活動の領域に入っていますが、インドでは欧米と同様に体育科の中に組み込まれており、指導は体育教員が中心となり学外実習や野外宿泊訓練が行われます。

試合(Game)については、その競技のルールや実技の他に、チームワークを図るための作戦・戦略や個々の役割やフィードバックなどに多くの時間を割いており、試合そのものの勝敗にはこだわらないという特徴があります。ダンスについては州ごとに異なる文化・や異なる伝統舞踊を継承しているため、民族文化を体育で取り扱うことには、あまり積極的ではありません。伝統舞踊の多くは、ヒンドゥー教の神々を象徴するものであるため、教科教育として全ての子どもたちが履修できるものではありません。

近年では、西洋のダンスや流行の軽快なリズムに合わせて、楽しく身体を動かしたり、エアロビクスのような有酸素運動を行ったりするのが主流となっています。都心の公立学校では、ボリウッドやタミル映画の主題歌などを用いることが多く、インターナショナルスクールでは、アメリカのヒットチャートや、ユーロビート、K-Popソングなど、子どもたちや教員の趣味や趣向によりダンス音楽を選択しています。農村部では、地域の民族音楽を用いて踊っている学校もあるようですが、みんなで円になって手を上下し、円の中央にステップを踏み出し、また元の場所に戻るという「雨乞い」スタイルのダンスが多く、これは体育教育の一環とは言い難いものです。一方、レクリエーション活動としての体育行事は、近年インドの私立学校では増加傾向にあります。

インドには広大な高原や多くの川や湖などの豊かな自然環境がたくさんありますので、避暑を目的に多くのリゾート地が開発されています。その付近には、私設のキャンプ場やアドベンチャー施設が多く建設され、設備の充実と自然保護を調和させながら、多くの私立学校や団体の子どもたちを受け入れています。インド駐在の日本の企業の入社研修に利用されている保養施設やレクリエーション施設もあります。キャンプリーダーが常駐しているため、体力の限界に挑むアスリート系のアクティビティから、バンジージャンプやターザンロープなどの度胸試し、他者との協力が必要なオリエンテーリング、乗馬やアーチェリーなど様々な種類の冒険や探検に安心して参加することができます。

公立学校においては、広いグラウンドやホールなどをもたないところが多く、日々の「体育」の活動が難しい場合は、国立公園内の無料のキャンプ施設などでレクリエーション活動や野外活動を行い、教科「体育」の補強をしています。

教育省の推進する5つの柱のすべてを満たす体育教育が行われているのは、ごく一部の富裕層の通う私立学校やインターナショナルスクールに留まっていますが、このように「体育」が教科としてインドの学校教育に導入され、健康や体づくりについての意識が子どもたちや保護者の中に芽生えてきていることは、インドにおける学校教育の大きな変革です。

3. 学校教育へヨガ活動の導入

2016年に、学校教育に関わる政府の指針として、Physical Education(体育)における「ヨガ」の取り扱いがインド全土で一斉に始まりました。その目的は、子どもたちの心身の健康のため、またインド独自の文化や古き伝統の継承や尊重です。

インドでは教育政策で新しい試みを行う場合には、移行期間や州によるモデル校の選出や、特定学年抽出などの措置を執ることが多いのですが、今回の「ヨガ」学習に関しては、一斉にスタートしたため、現場での混乱や懸念を多く招きました。実際には、「ヨガ」の教科体育への導入は、「全ての学校で、ヨガを導入するための努力をすること」「ヨガ指導ができるよう教師のトレーニングを行うこと」という2点が追って教育省から公表されたため、即座にすべての学校において実施されたということではなく、一部のヨガ教師のスキルに頼りながら各学校が「ヨガ」の導入に努めました。

一方で、既存の体育教員が付け焼刃でわずかなトレーニングを受けて子どもたちに指導を行った結果、無理な体勢を強いて子どもが骨折したり、靭帯を切断したりするような危険なトラブルも発生しました。やはり、有資格者による正しいとトレーニングが必要であることを現場の教員も認識し、コロナ禍で休職となった公立学校の多くの教師が、オンラインのヨガクラスに参加してスキルアップを図ったそうです。コロナにより、家の中で日常生活を送ることが多くなり、運動不足を実感したり健康に対する意識が向上したりと、インドの健康志向も以前に増して高くなってきています。

4. インドの子どもたちのヨガ

娘が通っていたムンバイのインターナショナルスクールでは、朝のホームルームの時間に、週に3日「朝ヨガ」の時間が設けられていました。担任の先生が、ヨガに精通している方だったため、自ら指揮を執り、ヨガの作法に則って子どもたちを「ヒーリング」の世界へと誘う幻想的な時間が繰り広げられていました。この時間のことを「メディテーション(瞑想)」と呼び、心身ともに健康で、リラックスして学習に向かうための大切な時間であると教えられていたそうです。同じくムンバイ日本人学校でも「ヨガ」の時間が週に一度定められており、全校児童がホールに集まりヨガの先生のお手本をまね真似して、柔軟体操や精神統一の時間を過ごしていました。

このようにインターナショナルスクールも例外でなく、国籍を問わずインド国内の多くの学校で教育の一環としてのヨガ活動が盛んに行われるようになりました。

公立の学校では、グラウンドや少し広いピロティがあるところもあれば、道路に面した長屋のような狭い建物に薄いパーテーションを取り付けただけの小さな学校もあります。また、ムスリムの学校の中には、ヨガは積極的に取り入れないなど同じ公立校といえども、各学校の規模や宗教などにより活動の実施状況には大きな差があるようです。子どもたちの人数や教室の大きさなどに合わせて各学校が工夫してヨガ活動に取り組むようになりました。

筆者が公立小学校での実際のヨガ活動の様子を見せてもらったのは、新しい学年がスタートしたばかりの6月初旬でした。その様子を紹介します。

約30人の子どもたちが、教室の隅や廊下であぐらを組んで、目を閉じて静かに教員の言葉を待っています。進級したばかりで子どもたちも緊張を期待でそわそわしているのがわかります。膝を上下に揺らしたり、片目をそっと開けて周りを見てからまたぎゅっと目をつぶったりする子どもがいました。

2名の教員が交互にタミル語と英語で「では、始めましょう」というと、瞬時に子どもたちの背筋がピンと伸びたのには驚きました。日本の「気をつけ」「礼」を見ているかのような整然とした光景でした。はじめに、両手の親指と薬指をくっつけて輪を作り、膝の上に手の甲を付けて置き、「オーム」「ン―――」と唱えながら息を吐き続けます。それを何度か繰り返し、座位のまま前屈をしたり、足を延ばして屈伸のような形で、大きく息を吐いたり吸ったりしながら子どもたちは、教員の声に合わせて次から次にポーズを変えていきました。「猫のポーズ」で両手を地面につけて、背筋を伸ばしたり反らしたりする動きの時に「ミャオン」と猫の鳴き真似をした女児に対し、他の子どもたちがクスクスと笑いました。同じように「ミャオーン」と真似する子どもが出てくると、教員は「静かにしなさい」と低い小さな声で注意をし、静寂が戻るのを待って次のポーズへと進みました。

子どもたちの活動は、決して拘束された動きではなく、個々が自由に呼吸をコントロールしながら自分のペースで動いているのが印象的でした。教員のブレスコントロールの指示とは全く合っていませんが、子どもたちは自分のペースで深呼吸したり前屈したりして活動していいます。教員はあくまでも「手本」であって、子どもたちに同じ呼吸のペースを強要していません。ヨガの時間を、1人の「自分時間」として扱っているように見えました。筆者も何度かヨガのセッションを体験しましたが、「ヨガは自分と向き合う時間である」と毎回のように先生がおっしゃいました。こんなに幼い子どもたちがそれを理解し、心穏やかに神経を集中させていることが新鮮に映りました。

いくつかのポーズを終えて最後のメディテーションの時間になると、子どもたちは元の通りあぐらをかいて座り、目を閉じて教員によるヒーリングを受け入れています。時間にしてわずか20分程度でしたが、とても神聖で粛々とした時間でした。

こうして、教育省はインド全土に「ヨガ」を体育教育の一環として普及させることを試みていますが、これが教科として成立し得るか、成績をつけることができるのかという議論は継続しています。「ヨガ」は強制的に教育現場で教授するものではなく、朝な夕な、自らの意思で地域の広場に集まり、自分の心や体と向き合い対話をする時間であるという、古くからのヨガ信者たちには少し受け入れ難い取り組みであったかもしれません。

しかし、学校でのヨガの取り組みによって、集中力や規律性が高まり、学習活動への良い影響があると教師たちが話してくれたとおり、筆者が見た子どもたちの姿はとても自然で、行儀よく、その後の他教科の授業への参加も積極的でした。今後、どのような形でヨガ教育がインド国内で継続されていくのか、筆者も興味をもって引き続き、学校現場の姿を追いかけていきたいと思いました。

今回、体育の授業についてレポートするのを機に、今まで調査したことのなかった体育現場の一部を知り、インドにおける教科「体育」の施行までの歴史を掘り下げることができました。今後の研究に役立つ視野を広げることができ、とても有意義な調査に関わることができましたことを嬉しく思います。ご協力いただきました学校関係者及びインド教育省のナショナルカリキュラムの担当者様、チェンナイ・アンナ・センテナーリー図書館司書の皆様に感謝申し上げます。

参考図書

A.K.Nayak. Sports Education(2008). APH Publishing, New Delhi, INDIA.

Nishant Roy. Health and Physical Education(2008). Sonali Publications, New Delhi, INDIA.

Satish Sonkar. Physical Fitness and Health Program(2006). ABD Publishers, Jaipur, INDIA.

Jagmohan Srivastava. Physical Education for Children(2018), Random Publications, New Delhi, INDIA.